Fino a 20 anni fa il Rione Sanità era conosciuto solo come luogo da evitare, una sorta di ghetto dimenticato dal resto della città e dai turisti, nonostante la bellezza diffusa e la presenza di tante emergenze architettoniche e di luoghi ipogei straordinari. Un luogo impreziosito da palazzi settecenteschi con le scenografiche scale aperte dell’architetto Ferdinando San Felice, dalle catacombe paleocristiane (San Gennaro, San Gaudioso, San Severo), dalle magnifiche chiese, come la basilica di Santa Maria alla Sanità. E poi, il cimitero delle Fontanelle, antico ossario realizzato nelle cave di tufo, dove è nato il culto delle cosiddette anime pezzentelle. Si tratta di un rituale ancestrale, diffuso anche in altri luoghi della città partenopea, che consiste nel prendersi cura di un cranio di un’anima abbandonata e anonima, la cosiddetta capuzzella, in cambio di protezione.

Un luogo ricco di storia, a ridosso dell’antica Neapolis, dunque in pieno centro, ma con più di una caratteristica in comune con le periferie. Si tratta infatti di uno dei rioni più complessi della città, escluso dalla vita urbana. Vi è un’alta dispersione scolastica ed in passato era noto solo per la presenza di attività illegali, ma era una visione parziale che non rendeva giustizia della complessità di questa comunità. Nonostante ciò, da quasi due decenni è iniziata un’azione di riscatto del quartiere grazie all’intraprendenza di un prete visionario, don Antonio Loffredo, capace di aprire una palestra di boxe nella sacrestia della basilica, con tanto di istruttori delle Fiamme Oro.

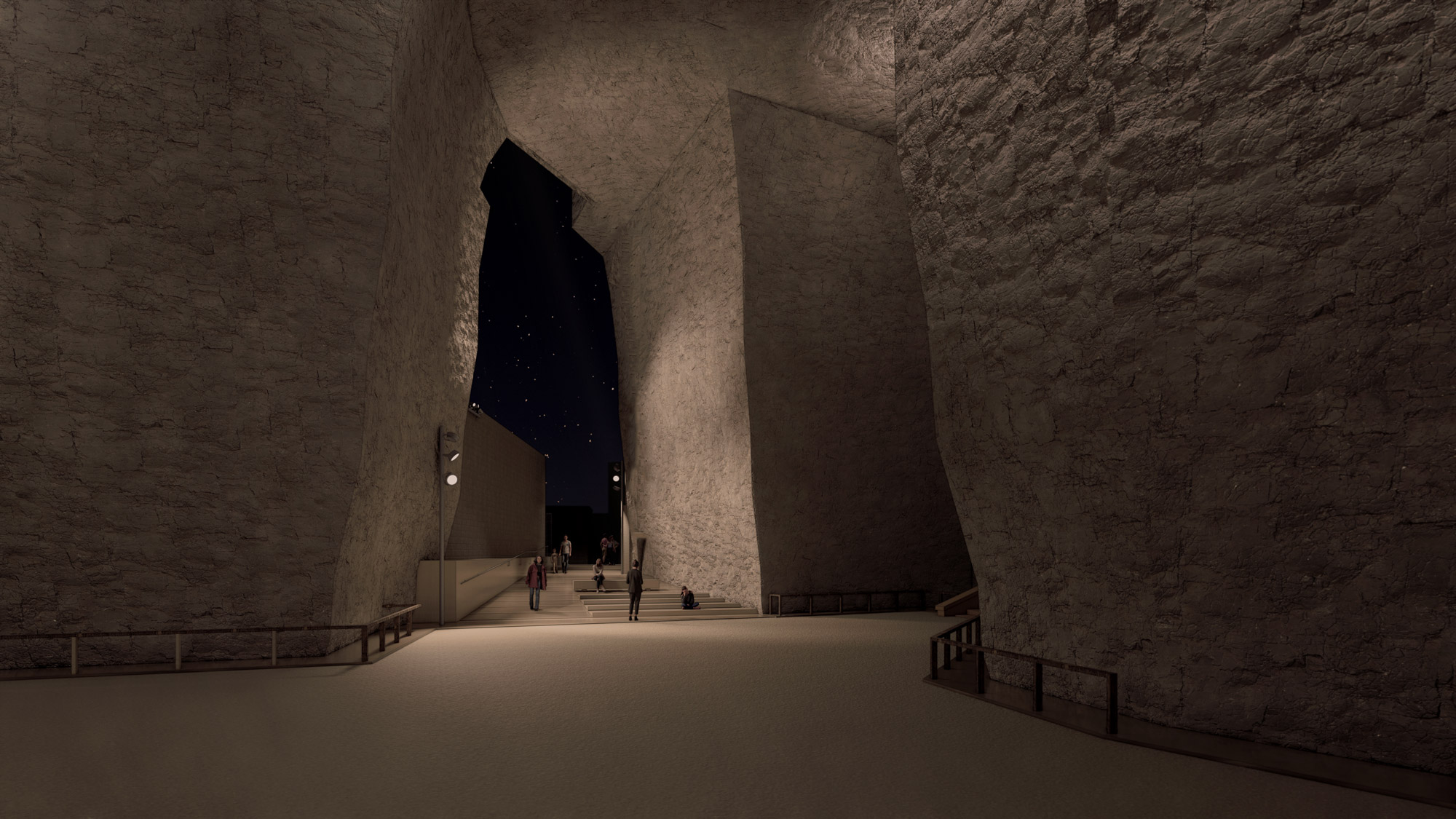

Con l’azione del parroco illuminato e della Fondazione di comunità San Gennaro onlus, da lui creata nel 2014, e al brulicare di numerose ed attive cooperative sociali e associazioni, si sta riscrivendo una storia nuova, sperimentando un modello di rigenerazione. Il Modello Sanità si basa sulla riapertura di spazi abbandonati. Questi riprendono vita con nuove attività che generano nuove occasioni di lavoro, di formazione e di inclusione sociale. Alcuni di questi siti, come le Catacombe di San Gennaro, ora attraggono cittadini e flussi turistici, rompendo l’isolamento del rione-enclave e generando nuova economia. Sono nate due orchestre per i giovani talenti della musica, laboratori di riciclo, tanti progetti educativi e in un’ex chiesa ha aperto il suo laboratorio il giovane e stimato scultore Jago.

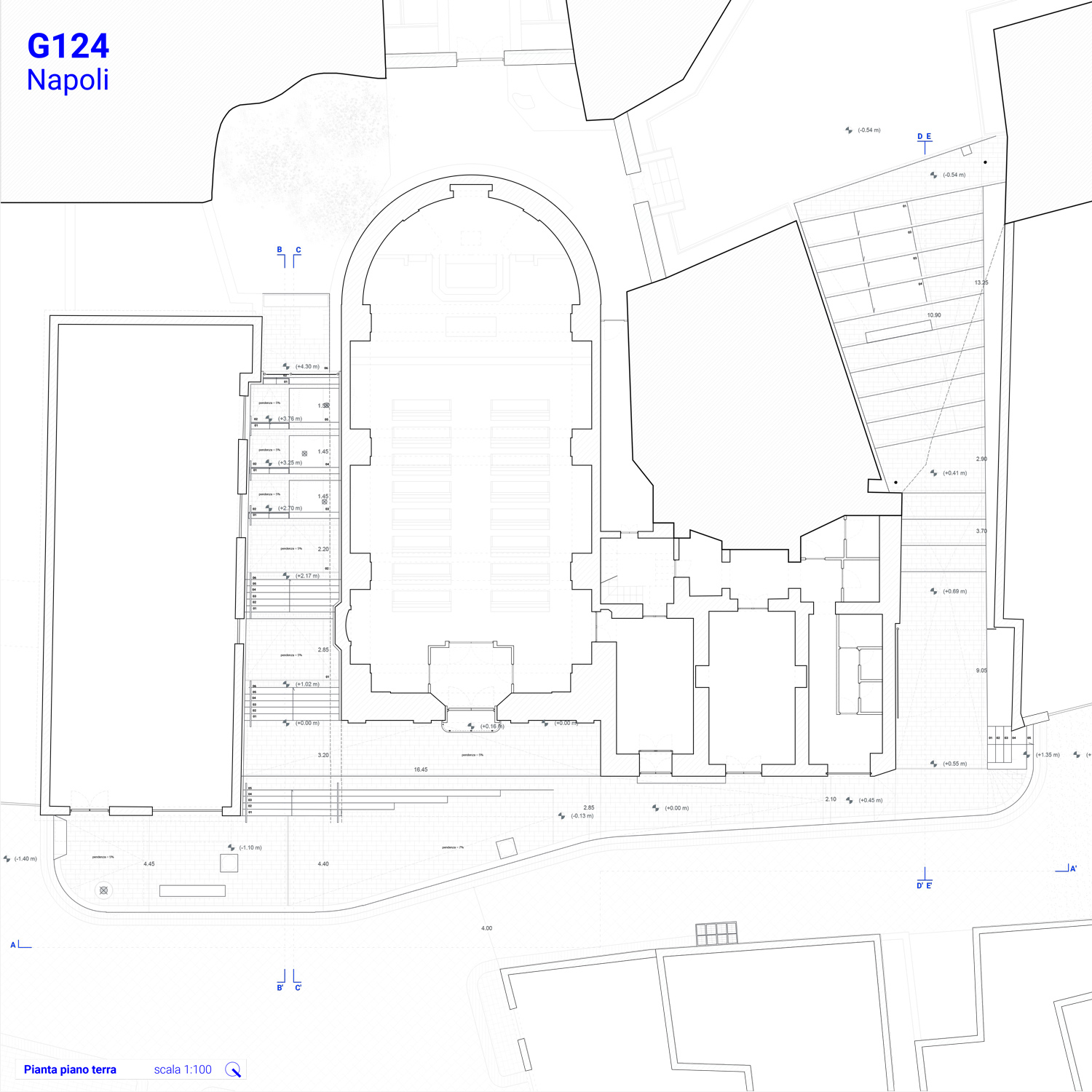

Nel corso degli anni, il quartiere è stato oggetto di numerose attività di studio e di ricerca sociale e sono nate nel tempo numerose associazioni di volontari, tutt’oggi attive. È in questo processo di rinascita sociale e culturale, appena descritto con estrema sintesi, che si inserisce l’attività del G124.